🫣 脂漏性皮膚炎,是一種常見的慢性皮膚病,常表現為頭皮、眉毛、耳後、鼻翼兩側等部位出現紅斑、脫屑、油膩感,有時還會伴隨搔癢。現代醫學認為,脂漏性皮膚炎與皮脂分泌過多、真菌感染、免疫失調有關。而在中醫角度,則多歸因於脾胃濕熱、肝火旺盛、血熱生風等體質失衡所致。

💡 中醫對脂漏性皮膚炎的認識

中醫認為,人體內部環境失調,尤其是濕熱內蘊,會使皮膚屏障功能下降,外邪易侵,導致皮膚紅腫、油膩、脫屑等症狀。此外,長期情緒壓力大、飲食偏油膩辛辣,容易助濕生熱,加重病情。

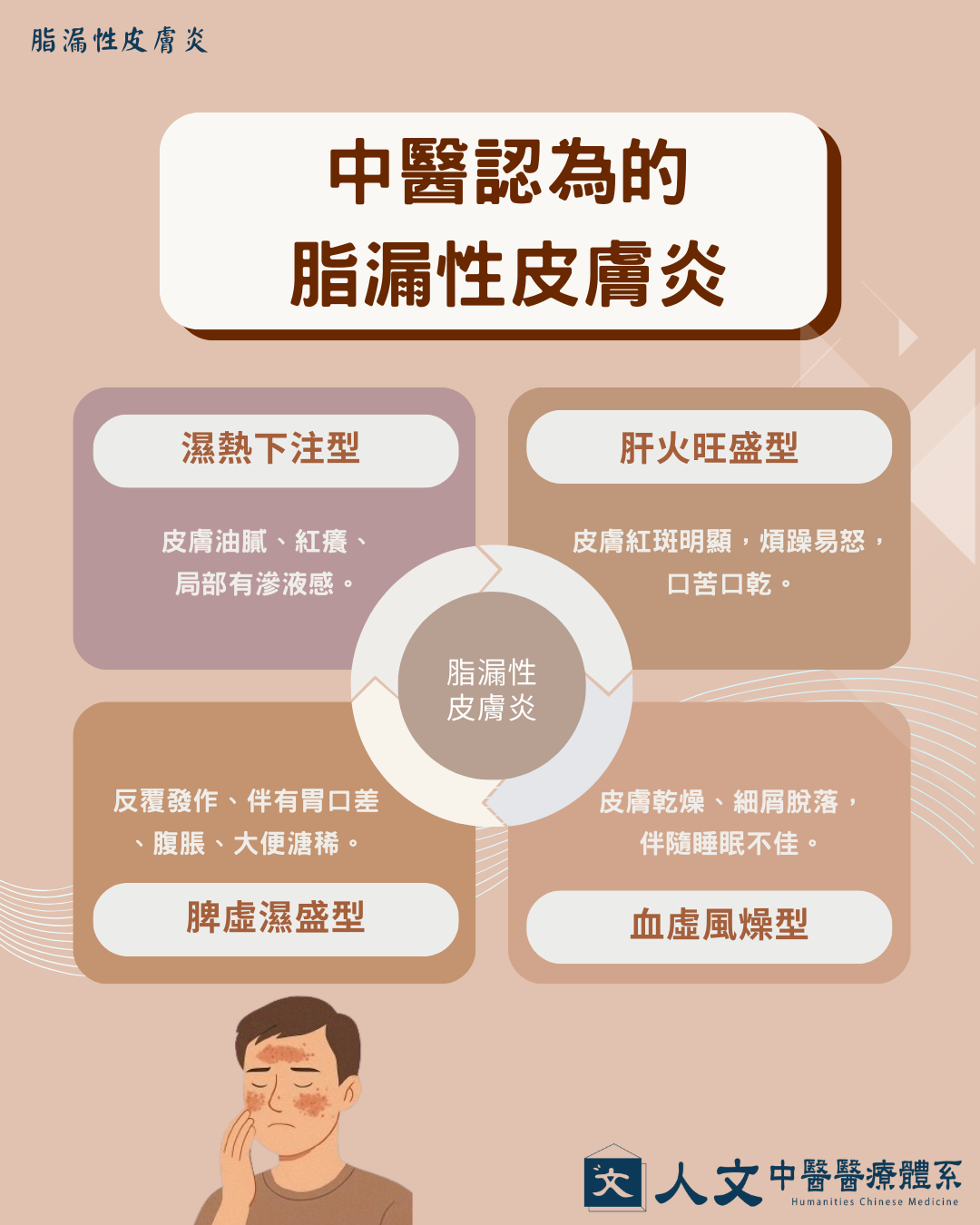

脂漏性皮膚炎常見的中醫證型包括:

💧 濕熱下注型:皮膚油膩、紅癢、局部有滲液感。

🔥 肝火旺盛型:皮膚紅斑明顯,煩躁易怒,口苦口乾。

😷 脾虛濕盛型:反覆發作、伴有胃口差、腹脹、大便溏稀。

🌬️ 血虛風燥型:皮膚乾燥、細屑脫落,伴隨睡眠不佳。

🩺 中醫治療原則

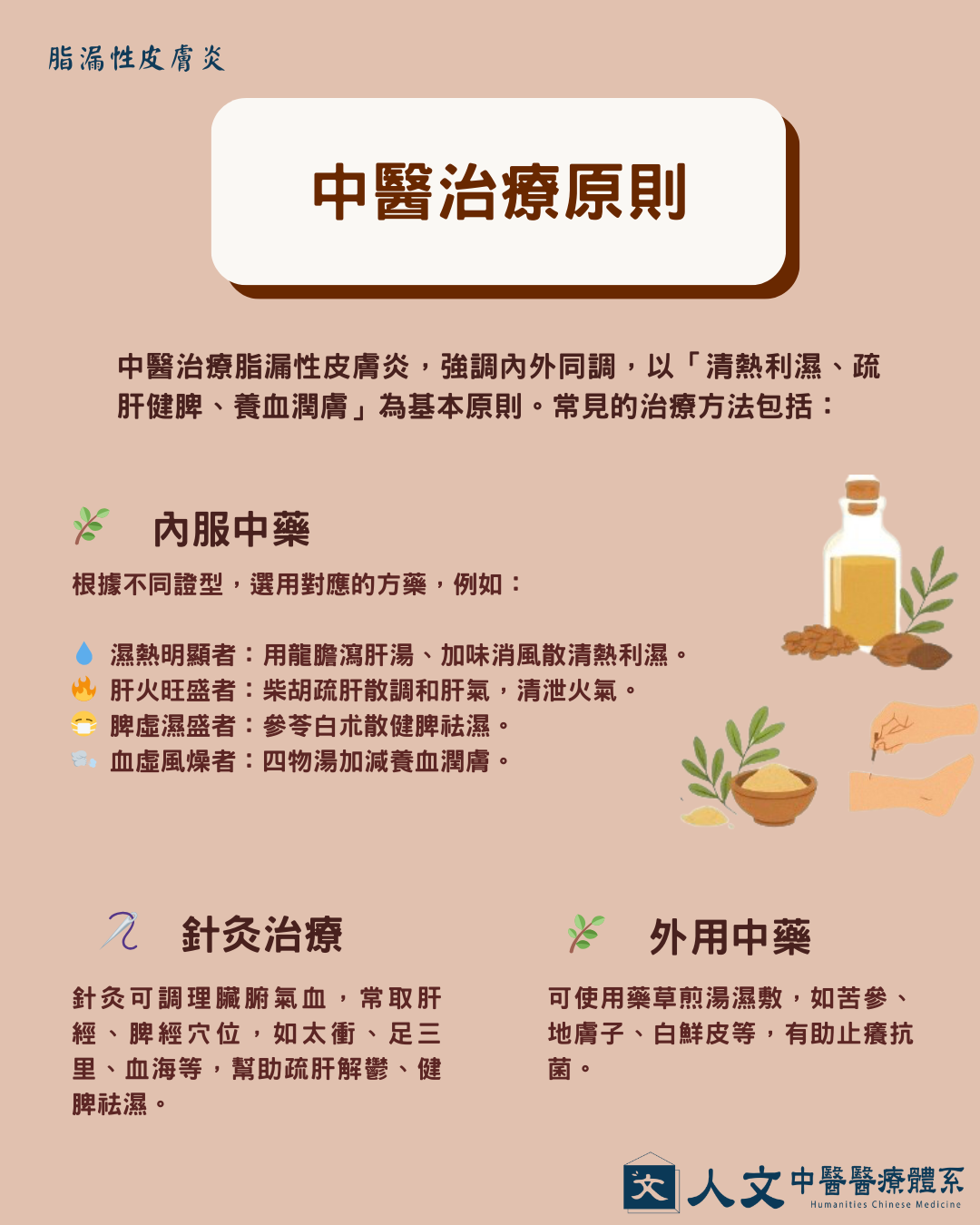

👨⚕️ 中醫治療脂漏性皮膚炎,強調內外同調,以「清熱利濕、疏肝健脾、養血潤膚」為基本原則。常見的治療方法包括:

🌿 內服中藥

根據不同證型,選用對應的方藥,例如:

💧 濕熱明顯者:用龍膽瀉肝湯、加味消風散清熱利濕。

🔥 肝火旺盛者:柴胡疏肝散調和肝氣,清泄火氣。

😷 脾虛濕盛者:參苓白朮散健脾祛濕。

🌬️ 血虛風燥者:四物湯加減養血潤膚。

🌿 外用中藥

可使用藥草煎湯濕敷,如苦參、地膚子、白鮮皮等,有助止癢抗菌。

🪡 針灸治療

針灸可調理臟腑氣血,常取肝經、脾經穴位,如太衝、足三里、血海等,幫助疏肝解鬱、健脾祛濕。

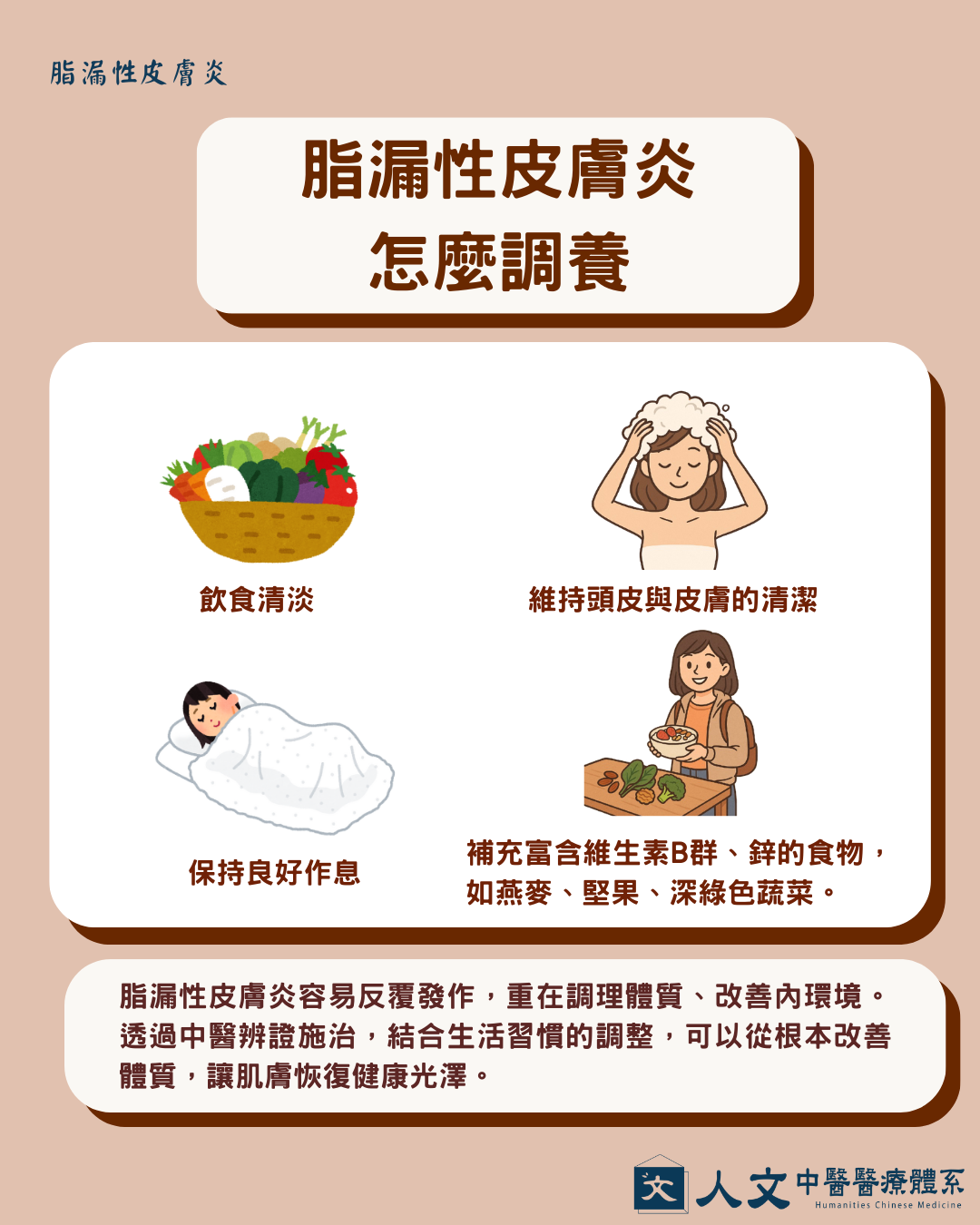

💡 生活調養建議

- 飲食清淡,少吃辛辣、油炸、甜食。

- 保持良好作息,避免熬夜與過度精神緊張。

- 維持頭皮與皮膚的清潔,選擇溫和的洗髮精與保養品。

- 可適量補充富含維生素B群、鋅的食物,如燕麥、堅果、深綠色蔬菜。

👨⚕️ 結語

脂漏性皮膚炎容易反覆發作,重在調理體質、改善內環境。透過中醫辨證施治,結合生活習慣的調整,可以從根本改善體質,讓肌膚恢復健康光澤。如果您也飽受脂漏性皮膚炎困擾,歡迎至【人文中醫醫療體系】諮詢專業中醫師,為您的肌膚打造最適合的養護方案!

專欄文章醫師介紹

學經歷

- 中國醫藥大學後中醫學系

- 中醫師全聯會理事

- 人文中醫醫療體系總院長

- 新豐上上中醫診所院長

- 前清泉醫院中醫師

- 前中國醫藥大學附設醫院中醫師

- 前秀傳綜合醫院中醫師

主治項目

- 中醫內科:過敏性鼻炎、氣喘、鼻竇炎、眼睛疾病、視覺障礙、頭痛、高血壓、高血脂、高血糖、肥胖症、睡眠問題、胃腸疾病、食慾不振、心悸、脂肪肝、代謝症侯群、免疫功能調節、自律神經失調、自體免疫疾病、記憶力減退、腦中風。

- 中醫婦科:內分泌失調、泌尿道感染、白帶分泌物異常、多囊性卵巢、月經異常、經前症侯群、月經相關疾病、產後月子調理、更年期症侯群、男/女性功能障礙。

- 中醫兒科:小兒轉骨、尿床、性早熟、考試症侯群、小兒過敏性鼻炎、過敏體質調理、遺尿、發育遲緩。

- 中醫皮膚科:異位性皮膚、帶狀皰疹、蕁麻疹、接觸性皮膚炎、脂漏性皮膚炎、濕疹、青春痘、汗皰疹。

- 中醫針傷科:運動傷害、網球肘、媽媽手、腕隧道症侯群、退化性關節炎、五十肩、板機指、足底筋膜炎、手腳麻痺、椎間盤突出、頸椎疾病、腰背痛、坐骨神經痛、顏面神經麻痺、中風後遺症、中風復健、電針、姿勢校正、帶狀皰疹後遺症、骨刺復位復健。

- 雷射針灸

- 減重療程

- 不孕療程